武威有悠久的历史、灿烂的文化,历史的长河曾在这里抛洒过晶莹的珍珠。早在四千年前的新石器时代,中华民族的先人们就在这里繁衍生息,创造了群星灿烂的文化。

悠久的历史和多民族融合的文化底蕴,孕育出了种类繁多、内容丰富、特色鲜明的非物质文化遗产,特别是流传于现代的攻鼓子、贤孝、宝卷、宫灯等艺术和手工技艺,展现出了浓郁的民族特色和原生态之美。

西夏在中国历史上曾经创造了不朽的业绩和璀璨的文化,是西夏文化成为中华民族文化的重要组成部分。武威曾是五凉古都、西夏陪都,是国内发现西夏遗址最多、出土西夏文物最多的城市。

为了让这些陈列在武威大地上的遗产、书写在古籍里的文字“活”起来,武威金帆农业科技有限公司斥资修建占地1000平方米的武威历史文化馆、武威非遗馆、西夏艺术馆。“三馆”将于9月18日正式开放,届时,将把馆藏故事向武威人民和外界娓娓道来……

历史文化馆 讲述凉州历史沿革之路

8月20日,记者一行走进武威金帆农业科技有限公司,一睹“三馆”古老的容颜。

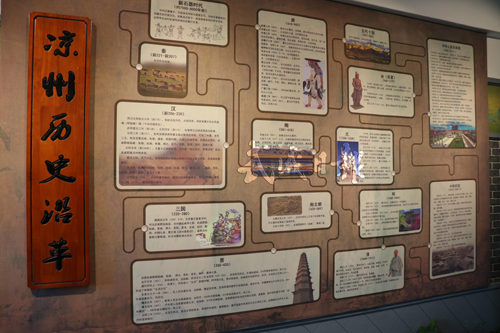

进得馆内,我们的视线马上被木质图片绘制成的凉州历史沿革展墙所吸引,思绪也随之穿越到了遥远的远古时代。

展墙分15块,分别从新石器时代、前秦、汉、三国、晋、南北朝、隋、唐、五代十国、宋(西夏)、元、明、清、中华民国、中华人民共和国,用简明扼要的文字和准确时间,概述了凉州历史沿革之路。

认真阅读展墙上的文字,一位陪同孩子参加研学旅行的酒泉游客说:“用展墙的形式,图文并茂概述凉州历史沿革之路,从视觉上打破了阅读疲劳。”

非遗馆 感受文化遗产的无穷魅力

非物质文化遗产承载着一个民族历史的记忆,是凝聚人类智慧的“活化石”,它记录着过去和未来人类的文明。

非遗馆在布馆中,充分收集整理我市非遗项目相关资料,通过静态与动态结合的方式,对各县区挖掘整理、保护传承的一个个具有代表性的非遗项目进行了陈列。集中展示了黄河灯会、凉州攻鼓子、凉州贤孝、凉州半台戏、王氏镰刀制作技艺、民勤毛毡制作技艺、皮影戏、天祝华瑞藏歌、天祝则柔舞等非遗项目及现代农业、生态科技农耕文化项目。一幅幅设计精美的浮雕展墙和微缩场景,生动形象地展示和反映了当时武威繁荣昌盛的景貌。

其中,凉州攻鼓子、凉州贤孝、凉州半台戏等浮雕展墙和微缩场景制作精妙绝伦,用仿真硅胶做成的蜡像惟妙惟肖,造型逼真真假难分。几位游客站在头戴黑贝幞帽,身穿黑夸衣、黑裤,脚踩凌云快靴的凉州攻鼓子人物蜡像前,忍不住用手机连续拍照,并发出啧啧赞叹:“做得太逼真了,简直和真人一模一样。”

凉州皮影戏是一种古老而悠久的民间戏曲艺术,清朝末年由陕西传入武威,经代代相授,经历了二百多年的历史,现流传于凉州区清源镇一带。2008年,凉州皮影戏被公布列入甘肃省第二批非物质文化遗产保护名录。

作为民间娱乐的一种文化活动,凉州皮影戏主要以述颂英雄贤士、烈妇淑女、孝子贤孙、帝王将相、才子佳人故事为主,寓隐恶扬善、喻时劝世、因果报应等。皮影戏演唱剧种近四十部,如《后三对》《包公断案》《天官赐福》等。

看着幕布上栩栩如生、精雕细刻的才子佳人,记者眼前浮现出电视剧《大明宫词》里由千古爱情绝唱《采桑女》改编的皮影戏《秋胡戏妻》剧景:白布上升起一轮太阳,百花齐放,鸟语花香。李治望着贺兰氏动情地说:对面来的是谁家女子,生得满面春光,美丽非凡!这位姑娘,请你停下美丽的脚步,你可知自己犯下什么样的错误?贺兰氏千娇百媚道:这位官人,明明是你的马蹄踢翻了我的竹篮,你看这宽阔的道路直通蓝天,你却非让这可恶的畜生溅起我满身泥点,怎么反倒怪罪是我的错误?

凉州皮影戏曲调多用秦腔,有时夹有眉户腔,曲调婉转、荡气回肠。乐器有扬琴、二胡、板胡、唢呐、大鼓、锣等,预示情节开篇。另外,皮影戏的特点不光在影,其说唱艺术也是一绝,既可以表现得优美缠绵,倩影清唱;又可以激昂悲壮,似幻似真。演唱过程中,各种唱段、道白以及乐队的伴奏,能让皮影戏达到“一口叙还千古事,双手对舞百万兵”的效果,让听者入迷、看者心醉。

一个个非遗项目,背后都有一段故事、一段历史,甚至诉说着一座城市的传统文化和历史积淀。“非遗”馆通过非遗备案,对传统文化进行记录、保护和传承,让这些文化遗产有了属于自己的“身份证”。

西夏艺术馆 探寻璀璨夺目的西夏文化

在武威金帆农业科技公司,除了体验科普产品、享受采摘乐趣、品尝美味佳肴,还可探寻丰富多彩的西夏文化。

西夏在中国历史上创造了不朽的业绩和灿烂的文化,是西夏文化成为中华民族文化的重要组成部分,而西夏文字则是西夏文化中最为耀眼的明珠,放射出迷人的光彩。

十六国时,前凉、后凉、南凉、北凉都曾建都于此。当时这里佛教兴盛,自前凉后一度成为北中国佛教文化的中心。北凉开凿的天梯山石窟,是我国早期佛窟艺术的代表;北大街罗什寺,是后凉时西域高僧鸠摩罗什卓锡地。唐代武威设都督府,后期又是河西节度使驻地。土谷浑王室也迁居这里。

宋代,武威基本上由西夏统治。全国重点文物保护单位《凉州重修护国寺感应塔碑》,是迄今所见保存最完整、内容最丰富、最有研究价值的西夏碑刻。西郊林场发现的木椽塔、木版画,清嘴湾、塔儿湾发现的西夏瓷器,小西沟岘、亥母洞发现的西夏文文书、泥活字版本、经卷等,都是十分珍贵的文物。

由于西夏文物极其珍贵,西夏艺术馆馆藏尚不完整,展厅运用彩绘墙和展墙,用图表、绘画、影印图照、模型等手段,对西夏历史文化遗存产物进行了介绍,向游客展示了西夏王国的兴衰历史。

游客感受 寓教于乐收获颇多

武威金帆“三馆”建设,让武威历史文化、非遗文化和西夏文化走进了大众视野,这是推进文化与旅游深度融合发展的一个新载体、新亮点、新特色,可谓文旅融合再扬帆。尽管“三馆”还未正式对外开放,内容还待继续完善,但不乏慕名而来的参观者,他们由衷为武威金帆农业科技公司充分发掘非遗资源,大力推动非遗与旅游融合发展的创意点赞。

市民刘女士和上中学的儿子在“三馆”参观后受益匪浅,她说:“以前带孩子在产业园体验过科普产品、享受过采摘乐趣,此次前来深入了解和感受了武威传统文化的魅力,我们收获很大。等正式开馆后,我还要带孩子来。”

“西夏文化和非遗项目,是一个地区文化符号的集结,是地域文化的象征,是人们乡情乡愁的寄托,也是乡土教育、爱国精神教育的重要基地。”一位参与布馆的学者向记者介绍,该馆通过原生态、仿生态的民俗活动和民间工艺动手学等互动形式,展示宣传非物质文化遗存,构建底蕴深厚、文化内涵丰富的公共文化空间,是乡土教育的重要场所。这种寓教于乐,在实践中学习、在游览中体悟的方式,是乡土文化教育、爱国精神教育的重要手段。

“这里展示的一切值得我们珍爱,陈列的一切值得我们崇敬。这一个个耸立在民族文化传承之路上的标志,是鼓舞我们不断前行的力量源泉,是开启现代文明社会智慧之门的金钥匙。”武威金帆农业科技有限公司总经理管兴说,公司投入巨资打造“三馆”,既可以让来自全国各地的游客感受武威传统文化的独特魅力,还有助于把武威非遗文化代代传承下去,不断发扬光大,让文化留住游客,让游客带走文化。

历史文化沿革展墙

皮影戏

西夏瓷器

重刻剪纸

凉州攻鼓子(蜡像)

华瑞服饰(蜡像)

凉州半台戏(蜡像)